青山学院大学陸上競技部の歴史

2015/11/10 更新

第1章 本学陸上競技部の発足

1903(明治36)~1915(大正4)年度

第1節 日本の陸上競技の源流「運動会」と青山学院の関わり

日本における陸上競技は、明治時代の運動会が源流であるとされ、最初の運動会は1874(明治7)年3月21日、イギリス人英語教師フレデリック・ウィリアム・ストレンジの指導により行われた築地の海軍兵学寮での「競闘遊技会」とされている。兵学寮は現在の国立がんセンターから東京都中央卸売市場築地市場にかけての場所にあった。ただし、競闘遊戯会は1回のみの開催であった。それに対し、北海道の札幌農学校での「遊戯会」は1878(明治11)年5月25日から開始され、1920(大正9)年まで続けられた。しかし、東京から距離的に遠く離れていたので、その影響はほぼなかった。

東京ではストレンジが1875(明治8)年、東京英語学校(東京大学予備門)が赴任し、1883(明治16)年に神田一ツ橋・東京大学予備門で「運動会」が開始された。1885(明治18)年から本郷で開催されるようになり継続された。1889(明治22)年にストレンジが急死すると、競技志向から脱線し、見世物のようになっていく時期もあったが、明治30年代には競技志向へと戻るなどの変遷を辿った。

この時期に、この本郷・東京帝国大学での運動会をはじめ、駒場の東京帝国大学の文科大学である農科大学(後に東京帝国大学農学部となる)や、大塚の東京高等師範学校での運動会に、その下級学校にあたる中等学校(12~17歳の学齢で現在の中学1年生~高校2年生にあたる)の生徒が招待され、600m競走などに出場していた。本学においても中等学部の生徒が出場している。ただし、これらの運動会に出場し始めた頃、本学に陸上競技部はまだなく、後に慶應義塾大学に進学した野球部の亀山万平などが出場し活躍した。

第2節 本学運動部のはじまり

日本の中等学部(主に12~17歳の学齢)における部活動の発生は、明治20年代に多くの学校で、学校の主導する、各校内行事を準備、実施していくために校友会が設置されたのが基礎となり、それが明治30年代に入り、野球を中心として学校間の対校意識が高まり、現在の部活動のような競技化をしていったとされている。その流れの中で、本学はキリスト教主義に基づくミッション・スクールゆえに、多くの外国人教師が在籍しており、外国人教師の指導で、野球部の創部、強化が官立の学校よりも早く進んだ。1883(明治16)年に本学の前身である東京英和学校に野球部が創部される。明治学院大学の前身の波羅大学にもこの時期に創部していることからも、ミッション・スクールの野球部創部の早さが伺われる。同じくテニス(軟式庭球)も同じような理由で、創部が本学において早い。明治期、少なくとも1903(明治36)年より前には存在していたと考えられる。ただし、現在の硬式庭球部はこの頃のテニスが軟式であったためか、部の歴史には含めておらず、軟式テニス部も創部は昭和時代としている。

第3節 本学陸上競技部の創部

1903(明治36)年の時点で野球部、庭球部が古い部であるという認識がある中で、体育部が創立される。この資料によると、部は4部とされ、野球部、庭球部、撃剣部、弓術部である。その中で4つの部とは別に競走委員というものが置かれた。これは私説では、前述の運動会に本学代表として競技に参加する役割を持った生徒を委任しているものと考えられる。現在の中学校でも、陸上競技、特に競走種目は足が速ければ専門的な練習が不足していても好成績が見込めることが多いので、陸上競技専門外の生徒も多く駆り出されて、トラック種目や駅伝に出場することはある。上級学校の運動会に出場する際にこの競走委員を中心に出場選手を選抜するためものではないか。また、この頃の部活動は同好の士が自主的に活動を楽しむという面のみならず、学校行事を作り上げる際に、教員が主導して、生徒とともに準備、運営にあたる為の組織という面もあった。競走委員の生徒は運動会の準備、運営にも参加していたと考えられる。

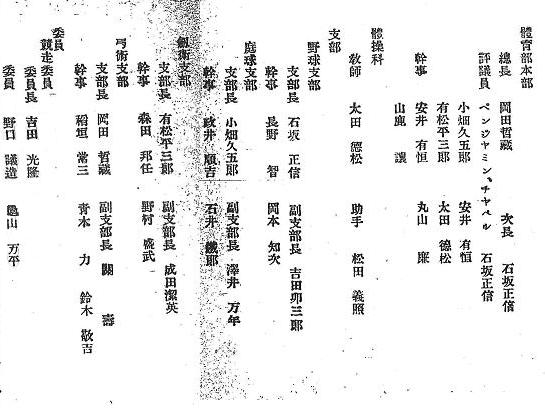

青山学院校友会会報 第4号 1904(明治37)年1月23日発行

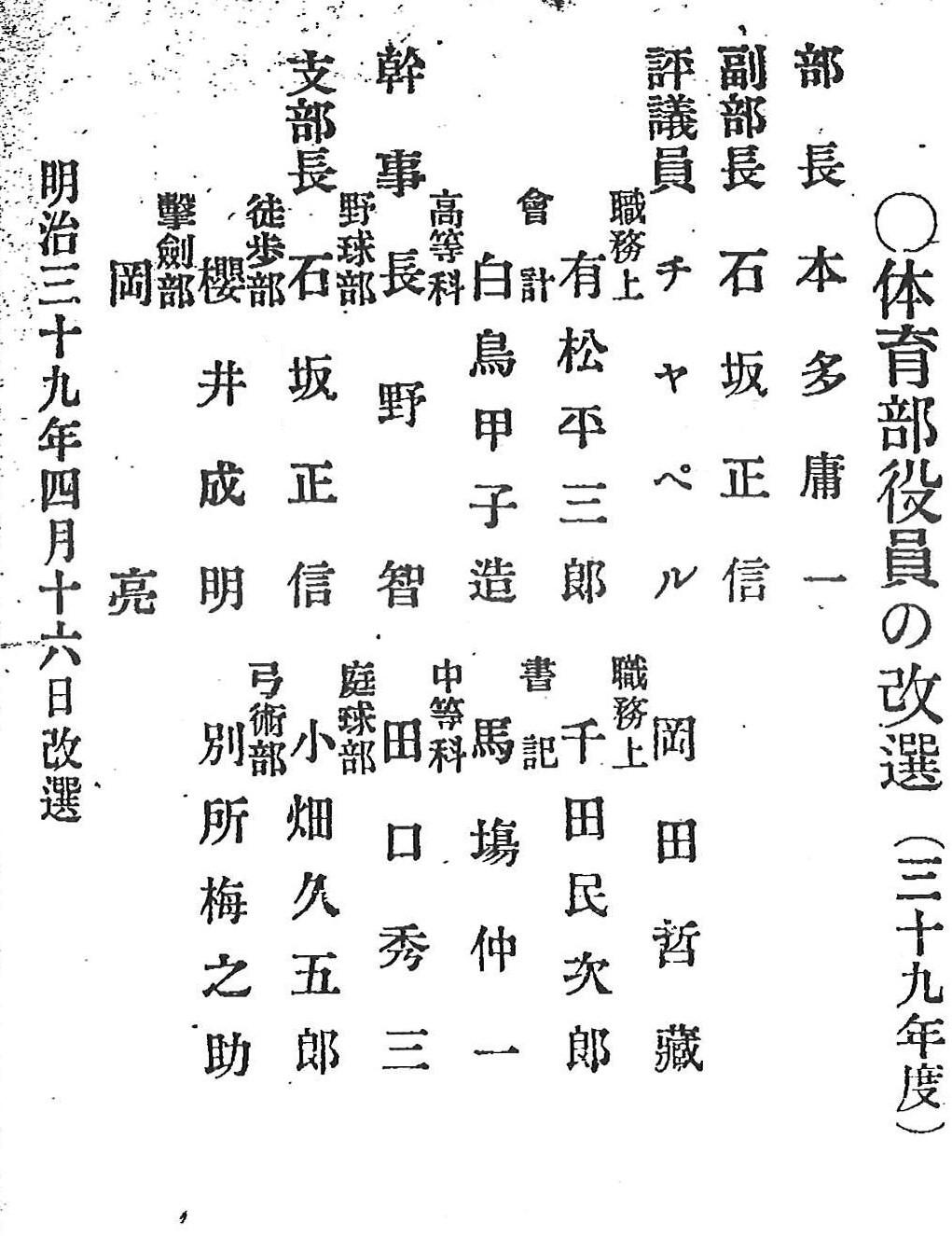

1906(明治39)年4月17日、体育会役職の改選が行われた。この際に、2年前にあった競走委員の名が消え、徒歩部が5番目の部として記述されている。これは、競走委員が発展、解消し、恒常的に運動会に向けて練習したり、それ以外の機会にも競走を楽しむことを目的として、部が設置されたと考えるのが自然である。従来、本学陸上競技部の創部は1918(大正7)年とされてきたが、これよりも12年前に、創部の客観的な記録が残っているのである。

青山学院校友会会報 第8号 1906(明治39)年7月30日発行

第4節 我が国初の陸上競技大会、ストックホルム五輪予選での活躍

1911(明治44)年に第5回オリンピックストックホルム大会の陸上競技選考会が羽田競技場で行われた。この競技会によって、日本のマラソンの父と呼ばれた金栗四三(東京高等師範学校)と三島弥彦(東京帝国大学)が選出された。25マイル短縮マラソンでは金栗が優勝したが、第6位に本学の能登利正が入った。この競技会から日本記録の公認も始まり、この競技会での各種目の最高記録が最初の日本記録とされた。

第5節 明治から大正へ-本学運動会の衰退と徒歩部「休部」の時期

1906(明治39)年に大々的に十数年行われていなかった運動会が復活し、数年続いたが、1911(明治44)年の時点では、賞品や装飾が華美になり、競技志向よりもお祭り騒ぎに重きが置かれていることが憂慮されていた。運動会が大きな活動となっていた徒歩部に悪影響があったことは想像できる。1912(明治45)年7月は9月に明治天皇が崩御して諒闇に入り、秋の上級学校の運動会は中止、また各中等学校も参加も自粛する状態であった。翌年1913(大正2)年に諒闇が明け、本学へ上級学校からの運動会出場招待の便りが届いた時に、出場する母体がないという状況であった。そこで有志の生徒が「ランニング部」という名称で参加者を集めて、出場したという。2年後の1915(大正4)年には、本学での運動会でもこの「ランニング部」の活躍が目立った。しかし、この年の校友会誌の体育部報では、体育部は6部とされ、わざわざ「ランニング部」は正式な部ではないという記述が残っている。この解釈をどう考えるか。この記事を書いたのはおそらく生徒である。また、教員であったとしても、数年間、学内における徒歩部の活動が下火になっている状況の中で、徒歩部が1906(明治39)年に創部されている事実を知らない、忘れているということは十分考えられる。しかも1911(明治44)年には、日本初出場のオリンピック予選会で6位となった者もいる中で、活動がなかったとは言えない。活動がなかった場合は、現在の大学体育会においては部の存在は残し、休部として扱われる。このようなことから明治期から大正期への移行期は徒歩部の活動は不安定で、継続的とは言えない面もあったが、創部の事実から、部の存在が継続していたと考える。

年表| 1903年度 明治36年度 |

体育会成立 当時本学には、明治16年創部で改称前の「東京英和学校」からある野球部、明治36年より前から存在していた庭球部(軟式)があった。この二部に加えて弓術部、撃剣部(剣道部)が創部された。そして、委員会として競走委員が置かれた。これは他校の運動会(日本の陸上競技は海軍兵学寮(後に海軍兵学校へ改称)、札幌農学校(現・北海道大学)、帝国大学(現・東京大学)等の運動会から発展していった)に本学代表として出場する代表選手を出す母体であったと推測される。この競走委員が後のわが部の基となったと考えられる。 |

| 1906年度 明治39年度 |

徒歩部創立 体育会役員改選時に従来の4部に加えて、徒歩部が設置された。従来の競走委員の記述が消えていることから、競走委員から部へと移行したと考えられる。徒歩部とは現在の陸上競技部と考えてよく、学習院大学陸上競技部の起源も徒歩部としている。他校の運動会に出場していく中で、恒常的に部として活動していくという機運が高まった為と考えられる。本学の運動会もこの年から本格的に盛大に開催されるようになった。 この1906(明治39)年4月16日が青山学院大学陸上競技部の創部の日であると、客観的には考えられる。 |

| 1911年度 明治44年度 |

第5回ストックホルム五輪予選会が羽田競技場で行われ、本学からは能登利正が25マイル短縮マラソンに出場し、6位に入賞した。優勝は日本マラソンの父とされ、箱根駅伝創設者の金栗四三(東京高師)である。なお、この五輪予選会が我が国初めての正式な陸上競技大会であり、日本記録公認もこの大会が最初である。 |

| 1912年度 明治45・大正元年度 |

7月30日、明治天皇崩御の諒闇(喪に服すること)の為、秋の本学運動会は中止、また他校の運動会も中止となることが多かったようである。その為、徒歩部の存在は急速に生徒から忘れられるようになる。ただし、天皇崩御とは別に運動会がお祭り騒ぎに傾いており、純粋な競走精神からは離れていて、1911(明治44)年に運動会が実施されたのかも疑問が残り、記録は見つからない。この状況も徒歩部の急激な活動の落ち込みに繋がっていたようである。 |

| 1913年度 大正2年度 |

諒闇の明けたこの年、一部生徒が他校からの運動会出場の依頼に応えるべく、ランニング部という名称で参加者を募った。 |

| 1915年度 大正4年度 |

ランニング部の活動も2年を経て定着し、他校の運動会でも活躍が見られた。しかし、この年の体育会の会報では、運動部は野球部、庭球部、弓術部、撃剣部、1907(明治40)年創部の柔道部、そしてこの年創部された角力部(相撲部、現存しない)の6部とされ、徒歩部の名称は消え、ランニング部は正式な部ではないという記事が残っている。このようなことから明治期から大正期への移行期は徒歩部の活動は不安定であったといえる。 |